DOI: https://doi.org/10.22201/fesc.20072236e.2025.16.30.1

Extraocular Perception: The Principle of Success in the Training of New Administrators

Sinuhé Carlos Guardado López.

UNAM.FES, Cuautitlán.

guardadolopez@comunidad.unam.mx

https://orcid.org/0000-0003-1025-3207

J. y S. Carlos Guardado.

Siglo XXI. Clínica Neuropsicológica.

sigloxxicentroneuropsicologico@hotmail.com

PDFRESUMEN

Con base en resultados de investigaciones científicas respecto a que la preparación universitaria no es suficiente para el éxito profesional de los administradores, se propone la realización sistemática de ejercicios de percepción extraocular que los lleve a desempeñarse destacadamente. Fundamentados en la teoría sintérgica se realizó un experimento de campo, con 18 participantes-hombres y mujeres-de 6 a 12 0/12 años. Se aplicó estadísticamente la prueba exacta de Fisher. Los resultados testifican que, sin entrenamiento previo, los seres humanos pueden identificar materiales impresos y leer párrafos completos. Para superar los obstáculos que, inconsciente o deliberadamente, se han impuesto para bloquear tal potencialidad natural, se propone la práctica de tales ejercicios, desde la niñez hasta la vida profesional de los administradores.

Palabras clave: Administradores exitosos, Competencias, Teoría sintérgica, Percepción extraocular, Visión extraocular.

ABSTRACT

Based on scientific research results that university preparation is not sufficient for the professional success of administrators; the systematic implementation of extraocular perception exercises is proposed that leads them to perform outstandingly. Based on the syntergic theory, a field experiment was carried out with 18 participants-men and women-from 6 to 12 0/12 years old. Fisher’s exact test was applied statistically. The results testify that, without prior training, humans can identify printed materials and read full paragraphs. To overcome the obstacles that, unconsciously or deliberately, have been imposed to block such natural potentiality, the practice of such exercises is proposed, from childhood to the professional life of administrators.

INTRODUCIÓN

Una pregunta crucial en la vida académica y profesional de los administradores, durante el proceso de conseguir el objetivo de administrar inteligente y estratégicamente los recursos que tiene una organización, se refiere a qué características deben poseer para desempeñarse en su función y ser considerados exitosos.

En la búsqueda de respuestas científicas a tal interrogante se encontró que, aunque no se aborda directamente, en las últimas décadas se han buscado en tópicos, la mayoría de las veces de tipo ambiental como, por ejemplo, los efectos de la aplicación de programas de comunicación organizacional. Los resultados han llevado a concluir, entre otros aspectos, que deben olvidarse las prácticas burocráticas y las estadísticas estériles, para hacer del trabajo una tarea donde se involucre toda la personalidad, cuestionándose de dónde saldrán los administradores innovadores que necesitan las empresas (López,1996. pp.120-124).

También, que existen organizaciones cuya dinámica obstaculiza el desarrollo de las personas al configurar una idea de hombre-costo, de recurso productivo reduciéndolo a un rol instrumental que, por su parte, conduce a la deshumanización de la administración (Silva, 2007).

A su vez, en una de las escasas investigaciones sobre la educación universitaria y el empleo-lo cual debe subrayarse-, se mostró que tanto en administradores como en físicos egresados de la máxima casa de estudios de México, a lo largo de las décadas de los años 70, 80, 90 y parte del 2000, para el éxito laboral no es suficiente la escolaridad de nivel universitario, ya que intervienen mediaciones diversas, entre las cuales se encuentran algunas características propias del interés de los oferentes de trabajo. Así que el hecho de tener el mismo nivel educativo, la misma especialidad disciplinaria o formarse en la misma institución (UNAM), no garantiza que tales egresados logren colocarse en ocupaciones propiamente de nivel profesional y de alta calidad.

Aún más, que no todos los egresados universitarios del sistema educativo nacional logran ubicarse en ocupaciones de nivel profesional ni de alto grado de formalidad, estabilidad e ingreso; que se percibe un mercado de trabajo caracterizado crecientemente por ocupaciones catalogadas como residuales para los egresados universitarios en general; lo cual suele agudizarse en carreras de alta demanda social y con mayores tasas de egreso, entre las que se encuentra la de administración (Valle. 2007, pp. 199-204).

Debido a esta situación y al constante cambio que se vive en el mundo laboral contemporáneo, especialmente en cuanto a la fuerza de trabajo, la organización y la competencia, investigadores como Durán (2008) proponen una nueva filosofía de gestión: la Dirección por Valores, que es un modelo basado en un enfoque humanista, con metodología participativa de cambio cultural.

A su vez, Patiño (2010), sobre la Administración en organizaciones federales, propone un Nuevo Modelo en el que se destaca como elemento fundamental la gestión de seres humanos, tanto de funcionarios como colaboradores en general. Aunque, en otros campos, como es el de la enfermería intrahospitalaria, se intenta demostrar que, en la gestión de procesos del ejercicio de la administración existen brechas entre los propósitos de la teoría de las relaciones humanas y la práctica en la realidad del servicio (Do Nascimento, C.A. et al., 2011, pp. 2059-2066).

En concordancia Ocampo (2013) buscó conocer qué organizaciones realmente intentan promover el respeto y la dignidad del hombre, de lo cual se destacaron, a nivel mundial, las labores de mujeres exitosas en la administración, quienes, debido a sus estudios y práctica profesional, son precursoras de elementos de carácter humanista y social en las organizaciones (Paolini, et al, 2016, pp. 57-65).

En esta línea de argumentación, Patiño y Restrepo (2018, 123-134) ofrecen amplios datos que respaldan el concepto de administración humanista, que tomó relevancia al observar diferentes teorías y tendencias administrativas contemporáneas, lo cual da contexto a la discusión sobre la relación de la empresa y el compromiso social.

En este sentido, se descubrieron datos contradictorios de las organizaciones, ya que hacia el exterior se habla del valor del humanismo, pero al interior de estas dicho concepto se desvaneció (Amezcua, et al., 2019, pp-16-24).

A pesar del rol fundamental que, en teoría, desempeña el administrador, los datos anteriores demuestran que el mundo laboral, de constantes cambios y retos que se vive en la actualidad, supera el alcance de los conocimientos técnicos básicos impartidos durante su formación universitaria. El panorama descrito debería obligar a los docentes a ofrecer procedimientos, estrategias y materiales necesarios para que los futuros administradores, más que adquirir conocimientos técnicos básicos desarrollen competencias-habilidades y tengan experiencias y actitudes propias del profesional de su área.

Por la misma razón impulsar a los profesores a investigar y a buscar apoyo en disciplinas de las que se nutre la administración para identificar las verdaderas competencias intrínsecas a su naturaleza humana, que lleven a los estudiantes a obtener mayor provecho de la formación académica de administración básica y de la capacitación profesional que reciben durante los estudios universitarios.

Aun cuando diversas investigaciones muestran que no hay acuerdo en el número de las competencias que debe tener el administrador, se distinguen aquellas que están intrínsecamente relacionadas con su propia persona y con el estilo de sus relaciones interpersonales tales como Capacidad de Análisis y síntesis, Creatividad e iniciativa, Trabajo en equipo, Liderazgo, Visión sistémica y estratégica. Además de Planteamiento y organización, Delegación y Negociación (Felisardo, et al., 2019, pp. 13-24).

En esta línea, al investigar las competencias profesionales que desarrolló el estudiantado de administración, en tres universidades mexicanas, según el perfil de egreso y la modalidad aplicada (presencial, mixta o virtual), para diferenciar las competencias que fortalecen su perfil de egreso y cuáles deben ser potenciadas, según Durán y Estay (2012, pp.1-32). El punto crítico en el desarrollo de competencias son las estrategias didácticas que implementan los profesores –tales como recursos, técnicas, herramientas y procesos de evaluación-, las cuales deben ser acordes con el nivel de calidad que demanda la sociedad del conocimiento (Richart, et al., 2019, pp. 82-98).

También se ha concluido que existen 12 competencias, que son las requeridas por el mercado laboral, aunque no son valoradas igual por los consejeros y coordinadores de la carrera de administración. Debido a eso no se abordan en la formación de los alumnos y las metodologías de enseñanza utilizadas en el proceso formativo, tampoco son las adecuadas para generar las competencias exigidas por el mercado de trabajo (Felisardo, 2020, pp.123-173).

Además de los imprescindibles conocimientos sobre administración básica, los datos anteriores hacen indispensable impulsar una propuesta científica de acciones que permitan a los administradores aprovechar en todo lo posible las potencialidades propias a su esencia humana, adquirir y fortalecer las competencias en la exigencia de su desempeño.

La búsqueda permanente de este objetivo facilitará, con hechos demostrables, que los estudiantes y egresados de la administración tengan mayores probabilidades de éxito en el desempeño de sus labores, al mismo tiempo que pone en práctica ejercicios que se sugieren más adelante y demuestran que, sin erogar recursos materiales individuales y organizacionales, pueden encaminarlos al éxito laboral y a su autorrealización personal.

Un ejemplo firme de las áreas científicas que nutren a las ciencias administrativas, y que no se han aprovechado mayormente, a pesar de que representan un sólido fundamento son las ciencias del comportamiento. Aunque se trabaja, casi todo el tiempo, en interacción con otras personas solo hasta años recientes son pocos los estudiantes y profesionistas de la licenciatura en administración hasta doctorado, que se han interesado en los procesos bioquímicos y eléctricos que intervienen en el funcionamiento del cerebro y, por lo tanto, en gran parte del origen del comportamiento de las personas dentro de una organización.

Es aceptado que en la era del conocimiento y de la información cada vez se adquiere más compromiso, porque las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se hacen indispensables en la vida de las personas. Las tecnologías denominadas blandas – conocimientos, disciplinas, procedimientos y metodologías relacionadas con las interrelaciones humanas y los procesos sociales que las rigen- como, a su vez, las llamadas tecnologías duras- máquinas, dispositivos y demás cosas que los individuos, por sus capacidades sensoriales, pueden sentir, ver, escuchar y tocar-, se aplican en diversas actividades, relacionadas con el comportamiento dentro de las organizaciones.

Ante esto, afortunadamente, en los últimos años, se han llevado a cabo investigaciones que hacen alusión a componentes biológicos como la estructura y funcionamiento del cerebro humano, tales como la Inteligencia Artificial, Algoritmos Genéticos, Lógica Fuzzy, Neuromarketing y otras áreas del relacionadas con la administración.

Al respecto, Salamanca (2015, pp. 1-16.) señala trabajos sobre qué metodologías se pueden proponer y comprometer para el diseño y desarrollo de un ambiente propicio para el aprendizaje de los fundamentos de contabilidad en estudiantes de administración, cómo determinar el conocimiento y las competencias del nuevo administrador que le permitan gestionar las organizaciones actuales y futuras; retomando resultados y logros alcanzados por el neuromarketing; menciona la importancia de considerar la motivación, fijación, memorización y el recuerdo de las marcas o productos para su posterior consumo.

Con base a los anteriores datos, en la presente investigación, concretamente, se pretende mostrar que es posible potencializar la manifestación de varias competencias del administrador-como el liderazgo, el pensamiento estratégico y la proactividad, entre otras – a través de un tipo de ejercicios necesarios de realizar durante la formación de los estudiantes y como complemento enriquecedor de quienes ya cuentan con el título o grado, para que manifiesten en forma creativa los conocimientos teóricos y técnicos que adquirieron en el trayecto de sus estudios universitarios.

Tales ejercicios se fundamentan en conceptos provenientes de elementos mínimos necesarios que, en apariencia, son ajenos a las ciencias que nutren a la administración como es el caso de la psicofisiología y la neuropsicología, pero que demuestran el vínculo que las une por ser parte de las ciencias del comportamiento en general y por ser la base científica innegable de la misma función de liderazgo, del pensamiento estratégico y la proactividad o de otras competencias necesarias para el administrador como la comunicación y el trabajo en equipo, entre otras.

Como ejemplo de las varias disciplinas que indirectamente nutren a la administración, los elementos mínimos necesarios de la neurofisiología y la neuropsicología para comprender el comportamiento total de sus integrantes, a su

vez, en círculo virtuoso, permitirán que, en primer lugar, quienes estudian esta profesión conozcan con mayor objetividad, sus capacidades personales y comprenda su propio comportamiento, así como el de los grupos con quienes trabaja dentro de las organizaciones.

En sí, como ha sido reconocido por autores como Patiño y Restrepo (2018, 123-134), posibilitará que dicho profesionista aborde actividades de carácter esencialmente humano, como debe ser el objetivo de las actividades de todo administrador, cualquiera que sea el ámbito en el que se desenvuelva.

La presente investigación se ocupa específicamente de la necesidad de identificar, reconocer, ejercitar y, consecuentemente, aprovechar una notable potencialidad humana que desconoce el administrador, quien requiere un enfoque innovador para el desarrollo de su profesión, de la ciencia y de la sociedad. Se trata de la capacidad de percepción extraocular, misma que es olvidada, aunque muestra mayor posibilidad de manifestación en la infancia y, paulatinamente, se va perdiendo de tal manera que es más difícil observarla en la juventud y en la edad adulta.

El propósito de la presente investigación es demostrar que dicha potencialidad es, precisamente, de origen natural en todas las personas; que en su etapa infantil, como todo ser humano, los futuros profesionistas -centrado en este caso en los administradores-, pueden manifestarla y beneficiarse de ella aun sin entrenamiento especializado ni inducción alguna; que en la juventud y vida adulta tal capacidad ha sido bloqueada or no practicarla y por la carga de emociones negativas que se experimentan durante el proceso de crecimiento individual, como es el caso de la los corajes, envidias, los resentimientos y miedos, entre otras.

Asimismo, que en la etapa infantil existen mayores evidencias de la capacidad de percibir las características del material impreso, e incluso, de leer textos que se presentan, a pesar de tener los ojos cerrados y cubiertos herméticamente. Se busca demostrar con elementos empíricos que dicha potencialidad debe continuar ejercitándose en el caso de los estudiantes y profesionales de la administración para potencializar la adquisición y manifestación de diversas competencias relacionadas con las tecnologías blandas y facilitar el camino hacia el éxito laboral.

Al revisar la literatura científica sobre la percepción extraocular se encontró que, a nivel mundial, es mínima la cantidad de reportes científicos realizados. Que en los escasos trabajos existentes es denominada visión extraocular y que, además de la escasez de informes formales, la mayor parte del exiguo material publicado se enfoca a promocionar libros y cursos, supuestamente, para enseñar o entrenar lo que llaman habilidad. Un dato fundamental es que fue el doctor Jacobo Grinberg Zylberbaum (1983) el único que llevó a cabo investigaciones y reportes científicos formales sobre lo que, en su origen, él denominó visión extraocular.

Dicho autor mostró evidencias experimentales de que los niños pueden ver sin usar sus ojos o cualquier otro apoyo externo. Encontró que la visión extraocular sigue las mismas leyes y calidad que la visión retiniana. Subrayó el hallazgo de que la visión extraocular guarda coherencia con la teoría de la creación de la experiencia que él propuso – Sintérgica- y se explica por ella. Es decir, que el cerebro crea un campo energético (campo neuronal) que interactúa con la estructura del espacio (campo cuántico), lo cual forma un patrón de interferencia de tipo holográfico que forma la estructura energética de la experiencia perceptiva.

Cuando esta estructura energética interactúa con un procesador central, aparecerá la conciencia de la experiencia visual y su calidad, como es el caso de los colores rojo, verde y otros. Aun cuando no se active la retina y el campo neuronal carezca de sus componentes visuales normales, su interacción con los componentes visuales del campo cuántico sigue produciéndose.

Cabe destacar que, desde años antes, el doctor Grinberg y sus colaboradores venían investigando temas de notable interés sobre el papel que tiene la actividad electroencefalográfica del cerebro en la comunicación humana (Grinberg et al, 1989), por lo que, en sus aportaciones, es firme el sustrato científico que utilizan para explicar en términos psicofisiológicos una decodificación visual directa y extraocular.

Es prioritario mencionar el énfasis que hace el creador de la teoría sintérgica respecto a que, a manera de sensibilización, realizó una fase de entrenamiento antes de la iniciación de los experimentos de detección de visión extraocular, de los 19 niños con quienes experimentó – 11mujeres y 8 hombres, entre 5 y 13 años, sanos y dispuestos a participar voluntariamente – todos recibieron un aprendizaje durante una y tres jornadas, el cual se repetía en cada una de las sesiones de pruebas posteriores a las iniciales. Las características de dicho aprendizaje fueron en la siguiente secuencia, después de sentar cómodamente al niño con la espalda recta, verbalizando las siguientes instrucciones de acuerdo con el nivel de entendimiento de cada menor:

a) Con los ojos cerrados, expulsión forzada de aire a través de las fosas nasales durante 60 segundos, seguida de una concentración de la atención en el entrecejo durante 20 segundos.

b) Respiración alternada a través de cada uno de los orificios nasales durante 60 segundos, con los ojos cerrados, seguida de concentración de la atención

en el entrecejo durante 20 segundos

c) Inhalación y exhalación forzadas de aire, de forma rítmica y sostenida, hasta

el límite de cada niño.

A continuación, y en la misma postura, el niño practicaba la meditación a partir

de las siguientes instrucciones:

Con los ojos cerrados, concéntrate en el entrecejo y deja fluir tus pensamientos sin

obstruirlos o controlarlos. Una vez que logres lo anterior, concéntrate en ti mismo y pregúntate ¿quién soy yo?, sintiéndote a ti mismo. Mantén tu concentración en ti mismo durante el tiempo que te sea posible.

Explica que el tiempo total de cada meditación variaba de niño a niño, aproximadamente, con un mínimo de 5 a 6 minutos y un máximo de 10 a 13 minutos. A continuación, el instructor se sentaba frente al niño y entrelazaba sus manos con las de este, visualizando una línea de luz que surgía de las palmas de las manos del niño y terminaba en su cerebro. El ejercicio continuaba hasta que se mantenía la imagen de la línea de luz brillante, blanca y sin interrupciones. A su vez, el autor aclara que, en ocasiones colocó la punta de un cristal de cuarzo en contacto con el entrecejo del niño. Señala que este procedimiento mejoraba el aprendizaje y aceleraba el proceso extraocular.

Enseguida se iniciaba la fase de detección extraocular. En este, al niño se le vendaban los ojos utilizando una venda especial opaca -y en ocasiones cinta adhesiva- ajustada a los párpados por lo que era imposible la visión retiniana. Al niño en cuestión se le mostraban diferentes fotografías de alta calidad con colores brillantes y diversos contenidos.

El experimentador colocaba una o ambas manos sobre una fotografía facilitando el contacto dérmico con la superficie. Se le indicó al niño que siguiera su propia intuición al explorar dérmicamente la fotografía, así como la exploración del contenido mental que estimulaba la fotografía. En estas circunstancias, si el niño solicitaba orientación, se le apoyaba dándole sugerencias de exploración.

El autor refiere que le pidió a cada niño describir detalladamente todas sus experiencias. Si lo solicitaba, se le proporcionaba información verbal de los detalles de la fotografía, al igual que sobre el grado de correspondencia entre la descripción que estaba haciendo y la figura mostrada. Esto último a través de expresiones naturales de sorpresa y placer. Este tipo de retroalimentación se utilizaba para corregir las respuestas inadecuadas y, así, continuaba hasta que el niño manifestaba signos de cansancio, fatiga o desinterés.

En caso de que el niño percibiera adecuadamente las figuras de las fotografías, se le sugería que retirara las manos de la superficie y tratara de visualizar el contenido de estas sin establecer contacto dérmico. Asimismo, que hiciera movimientos de barrido en el espacio entre su cuerpo y las fotografías, realizando contracciones rápidas de los dedos. Los sujetos de estudio reportaron que este procedimiento reforzaba los detalles y mejoraba el enfoque, al mismo tiempo que aumentaba la distancia en la que el niño podía distinguir ciertas formas como letras impresas.

Cabe subrayar que, de acuerdo con el creador de la teoría sintérgica de la creación de la experiencia, la aparición de una percepción visual implica la interacción entre un campo energético creado a partir de la actividad cerebral (el campo neuronal) y la estructura energética que forma el sustrato, el continuo espacio-materia o el campo cuántico.

Si bien, en la literatura que existe sobre las importantes aportaciones del doctor Grinberg, se destacan aquellas que, como las de Quintanar (2022), logran sintetizar aportaciones que hicieron grandes investigadores hace más de 100 años con las que, surgidas de su trabajo en el laboratorio, aportó el doctor Grinberg, no se puede omitir el hecho de que, específicamente sobre la visión extraocular, él ha sido el único que, en la historia de la ciencia, hasta el momento, ha explicado y publicado de manera formal los experimentos realizados, su procedimiento y resultados obtenidos.

En la presente investigación, con el propósito de mostrar que, en la etapa infantil, los probables futuros administradores pueden manifestar, sin entrenamiento ni inducción alguna, la capacidad de percibir extra ocularmente y que debe continuar fomentándose tal capacidad para lograr el éxito laboral, potencializando los conocimientos y la capacitación profesional que recibieron durante su formación académica se plantea la siguiente pregunta:

¿Es posible, en la primera sesión, sin preparación o inducción alguna percibir extra ocularmente estímulos materiales impresos?

Ho. No es posible percibir extra ocularmente sin preparación o inducción previa colores, imágenes, palabras y textos impresos.

Hi: Es posible percibir extra ocularmente e identificar con certeza, sin previa preparación o inducción, material impreso: colores, imágenes, palabras y textos impresos.

Los resultados encontrados servirían, lo cual es su justificación, para conocer científicamente la existencia y, en su caso, el origen de la percepción extraocular espontánea, sin requerir inducción, en los niños, futuros profesionistas.

Socialmente aportarían bases para la elaboración de programas que, durante su formación académica, consideren la realización sistemática de ejercicios de percepción extraocular.

Profesionalmente permitirán que disciplinas, como la administración, donde se ha mostrado que, para el éxito laboral no es suficiente la escolaridad de nivel universitario ni la misma especialidad-, acepten y fomenten permanentemente y en forma planeada y organizada, ejercicios de percepción extraocular para impulsar, desde su ingreso a la carrera, la formación integral de sus candidatos.

- MÉTODO

La investigación se desarrolló siguiendo los lineamientos del método experimental. Específicamente es un experimento de campo, donde el investigador tiene el control de la presentación de la variable independiente y quiere ver el efecto que provoca en la variable dependiente[1].

De acuerdo con su finalidad es una investigación de tipo aplicada y según su alcance es una investigación de tipo exploratorio.

Variables:

VI: Presentación de estímulos impresos -sin capacitación o inducción previa- integrado por tarjetas de diferentes dimensiones con diversos colores, imágenes y palabras impresas.

VD: Capacidad de percepción extraocular, manifestada en la expresión verbal acertada sobre el contenido del material impreso que se muestra.

Población y criterios de inclusión

Integrada por 18 niños, quince hombres y tres mujeres, de nacionalidad mexicana, nivel socio económico de clase baja y media baja[2], que asisten a escuelas -8 oficiales y 10 particulares- y fueron canalizados para ser atendidos en una clínica neuropsicológica[3].

Criterios de inclusión

Rango de edad: de 6 a 12 0/12 años y cuyo motivo de consulta fue

-12 por TDAH[4].

-3 por Trastorno específico de aprendizaje, sea de lectura o escritura, o ambos.

-3, dos mujeres y un hombre sin diagnóstico, ya que, como es frecuente, acompañaron a sus hermanos, respectivos pacientes, el día del experimento con cada uno y se les invitó a formar parte de este.

Definición de variables

Estímulos impresos: tarjetas de cartón con impresiones de diversos colores, imágenes y palabras, así como revistas infantiles sobre diferentes temas.

Percepción extraocular: Capacidad del ser humano-a pesar de tener cerrados y cubiertos los ojos materiales- para identificar con exactitud las tarjetas estímulo presentadas, por medio de cualquier otro sentido, como el olfato, la audición, el tacto y el gusto – y no precisamente a través del sentido de la vista.

Instrumentos y materiales

– 40 tarjetas de cartón delgado, de 7.5 cm de ancho por 14.5 cm de largo, mismas que tienen impresos colores o imágenes de animales, números, frutas, muebles, verduras, figuras geométricas, ropa y objetos cotidianos. Al reverso, a su vez, contienen palabras con el nombre del color o imagen que se encuentra impresa.

– 12 tarjetas de papel a color. Cada una de las cuales tiene impresa la caricatura de un animal, además del nombre del color-en letras blancas- de la tarjeta respectiva. Las 12 tarjetas se encuentran cubiertas con mica gruesa. Las dimensiones de cada una de las tarjetas son de 9 cm de ancho por 17 cm de largo.

-6 libros y revistas sobre temas infantiles y de temas científicos, -cuya redacción está hecha con letras de color negro e imágenes ilustrativas de diversos colores- de las siguientes dimensiones y número de páginas:

De 17 cm de ancho por 22 cm de largo, cuyo contenido es de 12 páginas.

De 18 cm de ancho por 21 cm de altura, con 20 páginas de contenido.

De 15 cm de ancho y 20 cm de altura, con once páginas.

De 19 cm de ancho por 21 cm de altura.

De 17 cm de ancho por 24 cm de altura, de 14 páginas.

De 15 cm de ancho por 25 cm de altura de 10 páginas.

Escenario

Espacio rectangular con dimensiones de 11.75 mts cuadrados. 4.37 mts de largo por 2.69 mts de ancho. Cuenta con una ventana de 1.60 mts de altura por 1.50 m de ancho, de dos hojas, una fija y una corrediza, con marco de aluminio y cristal. Además, cuenta con otra ventana de 49 cm de ancho y 1.70 m de altura, cuyas ventilas se abren horizontalmente. Dispone de luz natural y artificial proporcionada por tres lámparas en el techo que emiten luz blanca. Cuenta con dos escritorios.

Procedimiento

Al (la) progenitor(a) que acompañó a su respectivo hijo (a), se le informó que, si el (la) niño (a) lo permitía, se desarrollarían ejercicios sobre percepción extraocular.

En todos los casos dicho familiar tuvo permitido ingresar a la sala donde se desarrollaba el experimento, en el momento que deseara y en silencio ,; videograbar e interactuar con el (la) participante durante la sesión.

Para llevar a cabo el experimento con cada uno de participantes se realizaron las siguientes actividades:

Se le solicitó cerrar sus ojos. Sobre los mismos se colocó un pañuelo de papel suave, encima una esponja que se amolda a la anatomía del tercio superior del rostro y, sobre ella, un antifaz de color negro con doble forro al frente. Enseguida, sin proporcionar instrucción o inducción alguna, el experimentador expresaba en tono amable, una o las tres expresiones siguientes:

– ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué te estoy mostrando?

Durante un periodo de cinco meses se desarrolló el experimento en sesiones individuales con duración de 25 a 30 minutos.

Para reunir los datos que dieran respuesta a las preguntas de esta investigación, cabe aclarar que, con el 12.5 % de los niños se tuvieron sesiones, que son quienes no lograban percibir los estímulos impresos por lo que, ante este hecho, desde la primera sesión se les dieron instrucciones a manera de inducción, mismas que continuaron en la segunda sesión. Con el 87.5 % restante solo se tuvo una sesión y estuvo constituida por quienes, durante la misma, lograron percibir el contenido del material impreso.

- RESULTADOS

Ninguno de los participantes en el experimento y, en su caso, el acompañante, recibió entrenamiento o inducción, antes de la primera sesión.

Cabe señalar que 8 participantes, que corresponden al 44 %, estaban inscritos en una escuela oficial y 10 de ellos, que equivalen al 56 %, en escuelas privadas.

Los padres de 14 de ellos, que equivalen al 77.77 %, tenían estudios de nivel secundaria y, máximo, hasta preparatoria. La pareja de padres de 4 de los participantes, equivalentes al 22.22 %, eran profesionistas: de una niña, ambos eran médicos veterinarios; de otra, el padre era ingeniero electricista y la madre licenciada en sociología; de otro, la madre era Contadora pública y el padre estudió licenciatura en administración. Del otro niño, quien vivía con su abuelo materno y su progenitora, ella aún era estudiante de la licenciatura en idiomas. Precisamente, 4 de los participantes, equivalentes a 22.22 %, vivían con su progenitora y con la familia materna. El 77.77 % residía con ambos padres.

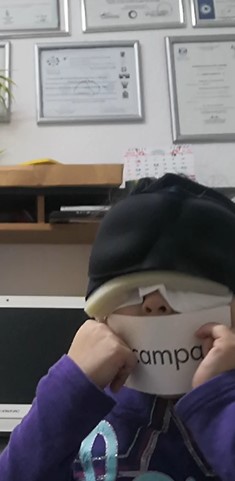

Fueron 14 los niños que, sin preparación o inducción previa, en la primera consulta percibieron acertadamente el contenido de las tarjetas -estímulo equivalen al 77.77 %; al respecto, se encontró que 12 participantes, equivalente al 85.71 %, tomaron el material impreso que se les presentó y lo olfatearon, antes de responder. (figura 1).

Figura1.

Percepción extraocular apoyándose en el sentido del olfato

Dos de los participantes, -una niña y un niño-, equivalentes al 14.28, de quienes, sin inducción previa, percibieron y respondieron acertadamente, sostuvieron la tarjeta estímulo sobre sus piernas, la recorrieron con sus dedos, la tocaron repetidamente y dieron la respuesta acertada (figura 2).

Figura 2.

Percepción extraocular con apoyo del tacto

Los datos recolectados fueron sometidos a la prueba exacta de Fisher. Los resultados obtenidos, con un nivel de significancia de 0.05, muestran un valor-p de 0.031579. Este es evidencia estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis nula de independencia entre las variables de la capacidad para percibir extra ocularmente el material impreso presentado y la ausencia de preparación o inducción previa a la presentación del material estímulo.

De esta manera, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, ya que se demuestra que los resultados obtenidos no se deben al azar, sino que existe relación entre la capacidad para percibir extra ocularmente el contenido de material impreso – colores, imágenes, palabras y textos-, aun sin entrenamiento, preparación o inducción previa.

Ante la pregunta del experimentador, a los participantes que percibieron extra ocularmente de manera acertada, respecto a de qué manera lograban identificar los estímulos que se les presentaron u otra, también relevante, sobre cómo podían leer con los ojos cubiertos, 6 de los participantes, es decir el 42.85 % que correspondían a los de mayor edad, expresaron que en su mente aparecía la figura de lo que se trataba o las letras que se les pedía leer.

Es de precisar que 2 de ellos, el 14.28 %, argumentaron que una voz aparecía en su mente y les indicaba de lo que se trataba; en tanto que 3 de ellos, equivalentes al 21.42 %, que se encontraban en el rango de 6 y 8 años, contestaron que no sabían o no podían explicar lo que ocurría. Los 3 restantes, equivalentes al 21.42 %, al no encontrar palabras para explicar lo que se les solicitaba, con cierto enfado, solamente alzaron los hombros.

- DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos muestran que el ser humano tiene la capacidad de percibir sin usar los ojos materiales o cualquier ayuda externa de tipo electrónico, material u otra. Estos datos apoyan el punto de vista de la teoría sintérgica cuando, en general, Grinberg (1983) explica, que el procesamiento perceptivo-retiniano y extraocular de la retina están asociados a una interacción de campos y que la creación de la experiencia perceptiva puede lograrse mediante la decodificación directa del campo cuántico; que desde este punto de vista, una vez demostrada la visión extraocular, apoyaría el postulado sintérgico de que la interacción entre el campo neuronal y el cuántico constituye la base de la creación de la experiencia en general.

Cabe destacar que, a diferencia de los casos reportados por el doctor Grinberg donde todos los sujetos de su estudio recibieron entrenamiento previo al experimento, en la presente investigación ningún participante requirió entrenamiento o inducción alguna antes de la primera sesión de ejercicios. En cambio, de manera espontánea, al preguntarles qué era lo que se les estaba mostrando respondieron correctamente. Este hecho constante sugiere, a su vez, la innata capacidad humana para percibir extra ocularmente, sin necesidad de preparación o inducción alguna.

Es necesario enfatizar que no se está generalizando dicho señalamiento, ya que de acuerdo con lo observado en otras investigaciones (Guardado, 2024, pp. 211-217), cuando una persona experimenta emociones negativas-coraje, resentimiento, preocupaciones o miedo, por ejemplo-, muestra bloqueo y no le es posible utilizar su potencialidad de percepción extraocular. Respetuosa, y por lo mismo objetivamente, se puede afirmar que, si un administrador, por diversas circunstancias didácticas acaecidas durante su proceso de formación profesional, no puede aprovechar en todo lo posible los conocimientos intelectuales ni técnicos proporcionados, en caso de cargar emociones negativas, mucho menos podrá manifestar su potencialidad natural de percepción extraocular en beneficio del desarrollo y la manifestación de sus competencias profesionales.

CONCLUSIONES

- Se demuestra científicamente que los seres humanos cuentan con la natural potencialidad para percibir extra ocularmente.

- Que no se requiere recibir entrenamiento o inducción previa para percibir extra ocularmente. Esto implica que ningún adulto despierta en otro o produce tal capacidad, ya que la misma es intrínseca a la naturaleza humana.

- Los datos previos, donde los participantes aseveran que, no precisamente

la vista, sino otros sentidos como el olfato son receptores de la información que reciben para poder percibir e identificar el estímulo presentado, este es un dato más que respalda la denominación de percepción extraocular a los hechos descritos, los cuales encuentran explicación en la teoría sintérgica.

- La capacidad de percepción extraocular se manifiesta por igual en

mujeres y hombres, ya sea que asistan a una institución académica oficial o particular.

- El grado escolar que los participantes cursan -a nivel primaria-, no influye en que manifiesten su capacidad de percepción extraocular.

- No es necesario que exista un trastorno específico de aprendizaje-de lectura o escritura, ni déficit de atención con hiperactividad (TDAH) para que alguien manifieste su capacidad de percepción extraocular. Esto se muestra, como inicio de nuevas investigaciones, con los tres niños que acompañaron a sus hermanos en los ejercicios.

- Para manifestar la potencialidad natural de percepción extraocular es

necesario que las personas – en este caso se contempla a los estudiantes y profesionales de la administración- no experimenten emociones negativas, en general.

- Los resultados obtenidos apoyan el postulado sintérgico de que la interacción entre el campo neuronal y el cuántico constituye la base de la creación de la experiencia en general.

- Si bien la ciencia y autoridades de las facultades existentes en las universidades, aún no cuentan con la capacidad o el interés para observar, registrar, cuantificar y obtener provecho científico y tecnológico de la capacidad de percepción extraocular y, en general, de la teoría sintérgica, se considera que los estudiantes y profesionistas en administración -por su esencia humanista en la adquisición y manifestación de ciertas competencias vinculadas, incluso, a las tecnologías blandas requeridas para el excelente desempeño de sus actividades-, sí tienen la urgente obligación de practicar de manera cotidiana, continua y sistemáticamente ejercicios de percepción extraocular que faciliten la manifestación de tal potencialidad.

- Las autoridades, estudiantes y profesionistas de la administración tienen el compromiso inmediato de evaluar, analizar y reconocer objetivamente las relaciones interpersonales y la dinámica existente en las áreas laborales donde se encuentran y que provocan emociones negativas -suspicacias, corajes, resentimientos, envidias, tristezas-, ya que estas obstruyen la potencialidad innata de percepción extraocular.

- Con fundamento en los resultados de dicha evaluación, las autoridades, estudiantes y profesionistas de la administración tienen la responsabilidad de implementar de manera honesta, pronta y contundente acciones de solución a partir de los propios recursos administrativos de la institución, o bien, en algunos casos, con el apoyo de otras especialidades – como puede ser, incluso, con intervención de tipo clínico invitando confidencialmente, de manera específica, a quienes por la gravedad de sus conflictos, intra e interpersonales, lo ameritan- para evitar que desaparezca la capacidad de percepción extraocular en dichas personas y en quienes tienen interacción con ellas. Asimismo, desarrollar colaborativa y colectivamente acciones honestas y directas que permitan aprovechar esa facultad en el desempeño de la profesión y, en general, en el avance de la ciencia y la tecnología.

REFERENCIAS.

American Psychiatric Association (2014). Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5. Editorial Médica Panamericana.

Amezcua, N. J.B., Peña de L. A. & Saucedo, S. J.M. (2019). El desvanecimiento del humanismo en las organizaciones. Face, 19, (2). 16–23.

Do Nascimento, C.A., Dos Santos, T. R., De Souza, M.B., Nogueira, V.C., Miranda de Holanda, C. & Medeiros, R. G. (2011). La gestión de los servicios de salud en la perspectiva de la teoría humanista de administración, Revista de Enfermagem, 5 (8), 2059-2066.

Durán, R. M. M. (2008, Jul.- Dec.). La administración por valores: una metodología humanista de cambio cultural en la empresa. Revista de Ciencias Económicas. 26 (2).

Durán R.R. & Estay-N., Ch. (2012), Estudio comparativo sobre competencias genéricas en modalidad presencial y virtual en un curso de pregrado de la Universidad Tecnológica de Panamá, Actualidades Investigativas en Educación, 12, (2), 1-32.

Felisardo, F. S, Llinas, A. X. & Améstica-R. L. (2019). Competencias en la formación del administrador: un reto a las instituciones de enseñanza superior en Brasil. Utopía y Praxis Latinoamericana, 24, (Extra-4), 13-24.

Felisardo, F. S. (2020) Determinación y desarrollo de competencias para la formación del administrador. [Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Catalunya, Departament d’Organització d’Empreses].

Grinberg, J. (1983). Visión extraocular. Psicoenergética. 5, 141-158.

https://pdfcoffee.com/grinberg-zylberbaum-1983-extraocular-vision-pdf-free.html

Grinberg, J., De la Flor, M. & Sánchez, M. (1989). El potencial transferido en el cerebro humano. Evidencia adicional sobre la relación entre la comunicación humana y la actividad electroencefalográfica del cerebro. Revista Intercontinental de Psicología. 2 (1), 306 -323.

Guardado, J. y S. C. (2024) Las razones del doctor Grinberg. La percepción extraocular de los niños hiperactivos. Amazon.com

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2024, junio10) ¿A qué clase social perteneces, según inegi? Expansión digital. https://www.infobae.com/mexico/2023/06/28/alta-media-o-baja-a-que-clase-social-perteneces-segun-el-inegi/

Kerlinger, F. (1984). Investigación del comportamiento. Técnicas y

metodología. Interamericana.

López, H. A. (1996). Programa de comunicación organizacional en empresas privadas con administración humanista estudio de un caso: Grupo Dina, S.A. de C.V. [Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional Autónoma de México] https://repositorio.unam.mx/contenidos/457438.

Ocampo, S.C.A., (2013). Tensiones respecto a la idea de hombre en algunos discursos contables y humanistas de la administración, Contaduría, Universidad de Antioquía, (56), 183–206.

Paolini, A. N., Denda, E. M. & Tirachini, B. (2016). Tres Mujeres en la Administración: Lillian Moller Gilbreth, Mary Parker Follett y Joan Woodward, Revista Ciencias administrativas, 4, (7), 57-65.

Patiño A. P. (2010). Un modelo humanista de administración penitenciaria. Porrúa.

Patiño, M.F. & Restrepo, P. B. (2018). Reflexiones sobre la administración humanista, Citas, 4 (1). 123-134.

Quintanar, F. (2022). La sincronicidad como punto de encuentro entre Carl Jung y Jacobo Grinberg. Revista Electrónica de Psicología Iztacala. 25(4).

https://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/84332

Richart, R.E., Álvarez- Flores, E.P. & Martínez- Rodríguez, R.C. (2019). Competencias del perfil del administrador. Análisis comparativo en diferentes modalidades educativas, Perfiles educativos. 41 (164), 82-98.

Salamanca, L.J.O. (2015). El cerebro gestor del conocimiento. Revista Internacional de Economía y Gestión de las Organizaciones. 4, (1), 1-16.

Silva, C. A. (2007). Administración humanista, lo utópico como horizonte en la actualidad. [Tesis de licenciatura. Universidad Nacional Autónoma de México] https://repositorio.unam.mx/contenidos/415651

Valle Flores, Ángeles. (2007). La educacion universitaria y el empleo: algunos casos exitosos de administradores y fisicos egresados de la UNAM. [Tesis de Maestría. Universidad Nacional Autónoma de México] https://repositorio.unam.mx/contenidos/85475

- Kerlinger, F. N., (1984). Sobre investigaciones similares, habla de Estudio de casos con un solo intento (Forma experimental). Indica que se aplican ciertas acciones (X o variable independiente manipulada, en el caso de la presente investigación, se refiere a los estímulos materiales impresos entregados a cada uno de los participantes y, enseguida se valora o estudian sus efectos o variable dependiente. Campbell D. y Stanley, J, (1991) le denominan Estudio de caso con una sola medición. En el caso preciso de esta investigación dicha variable dependiente es la percepción extraocular y verbalización de las respuestas considerada correctas de los estímulos presentados. Ante ciertas condiciones de investigación, este diseño resulta necesario aun reconociendo que tiene limitaciones desde el punto de vista estrictamente experimental como es la necesidad de contar con un grupo de comparación o control, aclaramos que, en próximas investigaciones, se contará con un número mayor de sujetos que conforman este último. ↑

- De acuerdo con la clasificación propuesta por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. 28 de junio de 2023. La mayor parte de la población que se atiende en la institución donde se desarrolló la investigación, son niños que presentan, precisamente, TDAH y trastornos específicos de aprendizaje. ↑

- Siglo XXI, Clínica Neuropsicológica, ubicada en el Estado de México. ↑

- De acuerdo con los criterios de la American Psychiatric Association (2014). pp. 38-41. ↑